Wir hetzen dem guten Leben hinterher und verpassen es gerade dadurch

Warum ich Philosophie studiert habe, werde ich oft gefragt. Ganz einfach: Weil die Kernfrage der Philosophie im Grunde folgende ist: Was ist das gute Leben und wie erreiche ich es? Philosophen antworten darauf meistens, dass es das Denken selbst ist, das das Leben lebenswert macht. Die Liebe zur Weisheit ist daher auch die wörtliche Übersetzung des griechischen φιλοσοφία und des lateinischen philosóphia.

Warum ich Philosophie studiert habe, werde ich oft gefragt. Ganz einfach: Weil die Kernfrage der Philosophie im Grunde folgende ist: Was ist das gute Leben und wie erreiche ich es? Philosophen antworten darauf meistens, dass es das Denken selbst ist, das das Leben lebenswert macht. Die Liebe zur Weisheit ist daher auch die wörtliche Übersetzung des griechischen φιλοσοφία und des lateinischen philosóphia.

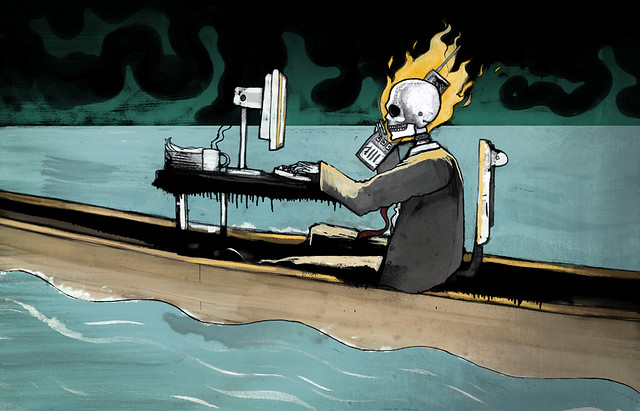

Denken, Weisheit, Besinnung... das bekommt man nur, wenn man die Muße hat, einen Schritt von der Hektik zurücktreten kann, die das Leben oft bedeutet. Warum ist das heute so schwer? Ist es heute überhaupt schwerer, als früher? Im Philosophie Magazin (02/2013) meint der Beschleunigungstheoretiker (was es heute nicht alles gibt!) Hartmut Rosa, dass unsere Gegenwart immer mehr schrumpft und uns daher alles nicht nur immer schneller vorkommt, sondern an uns vorbei rauscht und dabei an Bedeutung verliert. Es fehle uns daher an der für ein gutes Leben nötigen Resonanz. Ist das so und wenn ja, was können wir tun?

|

| Mit Muße und Besinnung die Gegenwart ausdehnen und erleben, dem guten Leben auf der Spur |

Die üblichen Verdächtigen wie E-Mail, Handy und Facebook sind schnell ausgemacht und zusammengefasst die "Steigerungslogik des Kapitalismus" genannt. Aber es gibt auch ganz strukturelle Gründe, die uns hetzen lassen, um ein gutes Leben zu haben, das wir genau dadurch dann verpassen.

Das gute Leben als Privatsache

Eine grundlegende und befreiende Erkenntnis unserer westlichen Moderne ist, dass ideologische Konzepte vom guten Leben fast immer gewaltsame Folgen haben, denken wir an die Heilsversprechen von Kommunismus, verschiedener Religionen in verschiedenen Stadien oder allgemein einfach nur die ganz feste Überzeugung einer Gruppe, im Alleinbesitz der Wahrheit eines guten Lebens zu sein. Das geht selten gut aus.

Daher haben wir die Frage nach dem guten Leben individualisiert. Es ist Privatsache eines jeden, zu entscheiden, wie er leben möchte. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Der Haken an der Sache: Wir selbst ganz allein haben oft gar keine Ahnung, was für uns ein gutes Leben sein könnte. Viele suchen ewig nach einer Antwort und noch viel mehr haben nie angefangen, zu suchen. Wir finden gar nicht die Zeit, herauszufinden, was ein gute Leben sein könnte.

Das Versprechen eines schnellen Glücks

In diese Lücke stoßen nun Angebote aus der Gesellschaft: Arbeit macht glücklich, Kinder, Häuser, Autos, essen, reisen und so weiter. Oder denken Sie an esoterische Gurus, die immer für alles eine schnelle Lösung haben. Oft haben die, die solche Glücksmacher vertreiben, zum Beispiel über Werbung die medialen Mittel, unsere Suche nach einem guten Leben abzukürzen, indem sie mit ihren Produkten überall um uns herum schnelle Abhilfe versprechen. Wir fangen dann an, angeblich glücklich machenden Karrieren zu folgen, noch größere Fernseher zu kaufen oder Autos, Kredite für Häuser aufzunehmen und so weiter. Alle diese Glücksmacher sind jedoch nur für kurze Zeit wirksam, denn es gibt immer was neues, besseres, schnelleres oder größeres. Auch wir selbst haben immer das Gefühl, dass wir uns ständig weiter entwickeln müssen, um den anderen einen Schritt voraus zu sein oder die nächste Herausforderung im Leben zu meistern.

Und weil das gute Leben nun eben die Privatsache jeder einzelnen Person ist, verstehen und verhindern wir als Gesellschaft gar nicht mehr die Zwänge und Entfremdungen, die unsere Leben weg führen, von dem was vielleicht besser wäre. Denn es ist eben nicht mehr die Aufgabe der Gesellschaft, ein gutes Leben zu ermöglichen. Das muss schon jeder selbst machen. Aber anstatt zu pausieren und herauszufinden, was gut für uns ist, rennen wir den immer schneller werdenden Versprechen anderer hinterher.

Resonanz und Antworten über Facebook hinaus

Auf die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, sagt Hartmut Rosa: "Das Wesentliche ist, eine gelingende Weltbeziehung entwickeln zu können. Es geht also ganz zentral um Resonanz" (Philosophie Magazin, 02/2013, S.57). Dabei reicht die Resonanz nicht aus, die wir bekommen, wenn wir eine Statusmeldung bei Facebook absetzen und auf die Likes und Kommentare warten. Zwar sind Facebook und andere soziale Möglichkeiten des Internets genau wegen dieser Resonanz so verführerisch, aber um ein gelingendes Leben zu führen, benötigt man einiges mehr von seiner Umwelt.

Rosa prägt das Bild von der "antwortenden Welt": Mein Wirken in der Welt, wird mich vor allem dann erfüllen, wenn es Antworten provoziert, wenn es ein Echo gibt, eine Resonanz. Wir benötigen die Anerkennung unserer Mitmenschen, der Gesellschaft, unserer Lebensgefährten und Kollegen, um ein vollständiges Ich-Gefühl zu entwickeln.

"Resonanz stellt sich nicht durch das Machen, das Beherrschen ein, sondern durch das Öffnen, durch das Offenwerden für etwas." (Philosophie Magazin, 02/2013, S.58)

Das Antworten der Welt werden wir allerdings nur dann vernehmen, wenn wir auch hinhören, wenn wir offen sind für die Reaktionen unserer Mitmenschen und uns die Zeit nehmen, sie nachklingen zu lassen. Genauso benötigen wir Zeit, um auf andere zu reagieren, die auch auf Resonanz angewiesen sind. Wir nennen das schlicht zwischenmenschliche Beziehungen: Dem anderen Raum und Zeit geben, auf ihn zu reagieren und ihm die Zeit zu geben, auf mich zu ragieren. Nicht selten schaltet sich unsere Ungeduld dazwischen, etwas vom anderen zu bekommen, wenn wir ihn als bloßes Mittel zum Zweck begreifen. Eine Beziehung mit Resonanz wird sich darauf allein nicht gründen lassen.

Das Verstummen der Welt

Rosa meint, dass Menschen am Arbeitsplatz krank werden, weil die Anerkennung, die Resonanz, die Antwort fehlt. Das passiert dann, wenn immer schneller immer mehr abgeliefert wird, ohne dass etwas zurückkommt, ohne dass man den Fortschritt und die guten Folgen der eigenen Arbeit noch sieht. Dieses Muster lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Auf unsere Freizeit, wo wir vielleicht mit Kopfhörern ausgestattet auf dem Fitnessbike strampeln und dabei auf den Flachbildschirm vor uns starren. Oder im Urlaub: Wenn wir durch die Museen rennen, um alles (aber auch wirklich ALLES) zu sehen, dann nehmen wir uns nicht die Zeit, zu beobachten, genau hinzuhören und zu entdecken, was der fremde Ort oder das Gemälde uns sagen könnten. Es lässt sich auch auf die Beziehungen zwischen Liebenden übertragen, wie wir oben gesehen haben. Unser konsumistisches Verhältnis zur Welt führt zu ihrem Verstummen uns gegenüber.

Wo gehts lang zum guten Leben?

Wir müssen uns die Zeit nehmen, geduldig hinzusehen, genau zuzuhören, in Gänze und Detail zu erfassen, was die Welt und unsere Mitmenschen zu bieten haben. Hartmut Rosas sieht ziemlich optimistisch die folgende Alternative:

"Die Geschwindigkeiten, die Dynamik des sozialen Systems wieder auf ein für den Menschen gutes, human verträgliches Maß zu reduzieren. Die Frage sollte also nicht sein: Wie schnell können wir werden? Sondern: Was ist gut für uns? So gibt es wenigstens die Hoffnung, dass man auf dem Wege philosophischer Reflexion vielleicht doch noch dazu beiträgt, dass ein Systemwechsel stattfindet." (Philosophie Magazin, 02/2013, S.59)

Ich bin da weniger optimistisch, dass wir das als Gesellschaft mittelfristig hinbekommen. Dazu sind wir viel zu fasziniert vom Fortschritt, vom ewig neuen und außerdem wirtschaftlich zu sehr abhängig davon, immer schneller und effizienter zu werden. Hoffnung macht mir vor allem, dass immer mehr einzelne Menschen wie du und ich begreifen, dass sie mit dem Hetzen, dem Streben, dem Besitzen aufhören müssen, weil sie nämlich die Welt nicht mehr sehen und hören, sondern ständig an ihr vorbei eilen. Wir verstehen immer mehr, dass wir mit dem bewussten Leben anfangen müssen und wir sind bereit, dem Zeitgeist etwas entgegen zu setzen und auf manches zu verzichten, wenn wir dadurch nur mehr Zeit bekommen. Wir wollen das Leben erkennen und verwirklichen, das für uns und unsere nächsten gut ist und das lässt sich nicht auf materiellen Reichtum reduzieren. Ist das der Weg, auf dem wir doch noch zu uns selbst finden? Welche Chancen sehen Sie?

Das sollten Sie auch lesen: