Eine andere Qualität in der Sorge um die Zukunft

Wir kennen die Phasen der Trauer, die solche Patienten durchmachen, deren Krankheit unausweichlich zum Tode führt: Wut, Leugnen, Feilschen, Depression und schließlich Akzeptanz. In der Phase der Akzeptanz tritt man einen Schritt zurück und überlegt sich, wie man die Zeit, die einem noch bleibt, verbringen möchte und wie man sie mit etwas Würde durchstehen kann. Ich stelle mir diese Fragen inzwischen auch öfter...

Trauer um die Schönheit der Natur

Die Menschheit, so könnte man meinen, ist in einer ähnlichen Situation wie ein Todkranker: Uns wird zunehmend klar, dass unsere Existenz als Gattung auf diesem Planeten zu einem Ende kommt. Wir sind sieben Milliarden Menschen, die der Planet nicht mehr erträgt und wir werden noch mindestens zwei Milliarden mehr werden. Die Erde wird zunehmend wärmer, ohne dass wir unseren Kohlendioxidausstoß reduzieren können. Die Eismasse der Arktis schrumpft zusehends. Das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten beschleunigt sich trotz WWF und Greenpaece.

Unsere erste Reaktion, als wir mit dem Waldsterben, Tschernobyl und dem Waleschlachten konfrontiert wurden, war Wut. Ich denke, dass wir völlig zu Recht wütend waren und dass es vielleicht sogar das aufrichtigste Gefühl war, dass wir haben konnten. Wir protestierten, gründeten militante Öko-Gruppen oder trugen Kröten über die Landstraße. Damit hoben wir die ökologischen Probleme zum ersten Mal auf die politische Agenda. Was hat es genutzt? Bis heute gibt es auch Gruppen, die die sich vor unseren Augen weiterhin abspielende ökologische Katastrophe leugnen. Viel größer aber ist die Gruppe der Leute, die begonnen haben, zu feilschen: Man könnte das Fortschrittsoptimismus nennen. Ich selbst neige zu diesem Glauben, dass wir durch technischen Fortschritt wie Solarzellen und Windkraft den ökologischen Raubbau kompensieren können. Mittlerweile kommen mir Zweifel: Nicht, weil es prinzipiell unmöglich wäre, sondern weil die Schäden so massiv sind, dass jedes politisch vertretbare Gegensteuern lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet.

Die letzten Phasen der Trauer

Im englischen Oxford hat sich vor einigen Jahren eine Bewegung mit dem Namen

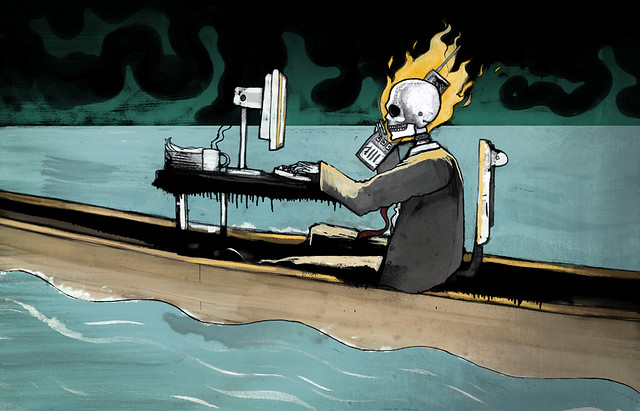

The Dark Mountain Project formiert. Ganz bewusst sind sie zu den letzten Trauerphasen von Todkranken übergegangen: zur Depression und letztlich zur Akzeptanz. Die Gruppe besteht aus einer Reihe von Schriftstellern, Künstlern und Denkern, die aufgehört haben, die Geschichten zu glauben, die sich unsere Gesellschaften heute selbst erzählen. Die gängigste Geschichte geht etwa so, dass der Menschheit als exponiertem Sonderfall der Natur die Aufgabe zufiele, die gesamte Natur und alles Leben zu steuern und dass die ökologischen und ökonomischen Katastrophen unserer Tage lediglich technische Ausfälle seien, die wir nur zu beheben hätten. The Dark Mountain Project meint nun, dass neue und weniger heilsversprechende Geschichten für die finsteren Tage vor uns von Nöten seien.

Dieses Projekt sieht sich als kreative Plattform, auf der wir ohne Selbsttäuschung akzeptieren lernen können, was die Zukunft für uns bereit hält. "Wir sehen, dass die Welt in ein Zeitalter des ökologischen Zusammenbruchs eintritt [...] und wir möchten diese Realität annehmen und spiegeln, anstatt sie zu leugnen." Man könne nicht mehr so tun, als wären die Schäden rückgängig zu machen, als könne man diese Welt noch retten. Das sagt der ehemalige Aktivist der Anti-Globalisierungsbewegung und Gründer des Projekts Paul Kingsnorth.

Liest man

das Manifest der Bewegung mit dem Titel Uncivilization von 2009, dann wird allerdings auch klar, dass die damals gerade eingetretene globale Finanzkrise den Pessimismus der Autoren kräftig befeuert hat. Überall asymetrische Kriege, die man nicht gewinnen konnte, anhaltende Naturzerstörung und plötzlich war auch noch die eigene Immobilie wertlos. Wo soll da noch Optimismus herkommen! Nicht mal mehr von den Grünen und ihren Öko-Supermärkten? Nein: “Eine ehemals radikale Infragestellung der Zivilisationsmaschine wurde in eine weitere Möglichkeit zum Shoppen verwandelt” (Uncivilization). Pessimismus ist ein anderes Wort für den Abfall vom Glauben an den Fortschrittsmythos. Im Manifest heißt es: “Alles wird gut. Nein, wir glauben nicht, dass alles wieder gut wird. Wir sind uns nicht einmal sicher, ob wir auf der Grundlage der heutigen Definition von Fortschritt überhaupt wollen, dass es wieder gut wird.”

|

| Vor The Dark Mountain |

Akzeptanz statt Aktionismus

Wie kann man denn als vernünftiger Mensch an diesem Punkt die Hände in den Schoß legen und sich in sein Schicksal ergeben? Das ist ja beinahe verbrecherisch. Kingsnorth sagt, dass sein Projekt den Menschen die Möglichkeit gäbe, falsche Hoffnungen zu begraben. Nur noch hoffen zu können, sei ein verzweifelter Akt derer, die keine Macht haben, wirklich etwas zu ändern.

Anstatt zu versuchen, die Erde zu retten, sollten die Menschen lieber darüber reden, was überhaupt noch machbar ist. Kingsnorth wünscht sich eine neue Ehrlichkeit: Ökologischer Aktivismus täusche seine Anhänger zum Beispiel mit der falschen Hoffnung, den Klimawandel stoppen zu können. Dabei sei klar, dass er nicht gestoppt werden könne und dass solche falschen Hoffnungen nur zu noch mehr Enttäuschung und Verzweiflung führten. Für die Anhänger von Dark Mountain gibt es immerhin eine Möglichkeit, sich die Wahrheit einzugestehen und die damit einhergehenden Gefühle von Furcht und Trauer zuzulassen. Erst mit dem Eingeständnis des Ausmaßes der Zerstörung durch uns und um uns herum können wir anfangen, neue Wege zu sehen:

"Was passiert, wenn du die kommenden Veränderungen akzeptierst? Dinge, die du schätzt, werden verschwinden, es werden Sachen passieren, die dich unglücklich machen. Du wirst nicht erreichen können, was du erreichen wolltest und du musst damit leben. Weiterhin wirst du Schönheit sehen, es wird weiterhin Dinge geben, die dir einen Sinn vermitteln und du kannst immer noch irgend etwas tun, um die Welt ein bisschen weniger schlecht zu machen." (Paul Kingsnorth in der New York Times)

Kingsnorth findet die Idee, dass man die katastrophalen Folgen der Klimaerwärmung aufschieben kann, nicht nur falsch, sondern widerwärtig. Es zeige die ganze Verzerrung der Beziehung zwischen Menschen und der natürlichen Umwelt. Sogar die Umweltschützer hätten damit die Idee aufgegeben, dass Natur auch einen Wert in und für sich hat, der über ihren Nutzen für uns hinausgeht. Wenn wir dieses Ideal vergessen, um unseren Arsch zu retten, wenn wir überall Windräder hinstellen und Solarfelder anlegen, dann gehen wir nichts anderes als einen faustischen Pakt ein: Wir verkaufen unsere Seele, die Schönheit der Natur, um ein paar Jahre länger zu leben.

Nun gut, man könnte auch sagen, dass im Grunde die ganze Existenz des Menschen ohnehin in diesem Teufelspakt besteht. Wir kennen ja Frankensteins Monster. In der Philosophie findet man dafür den Begriff der Entfremdung: Die Prozesse, die wir initiieren, um alles besser zu machen, entfremden sich uns und ihrem Zweck und wenden sich letztlich gegen uns. Das ist alles höchst sinnlos und erscheint unveränderlich. Das Trotzdem, die Tat, so würde Albert Camus vielleicht sagen, ist gleichzeitig Auflehnung gegen das Absurde und Eingeständnis der Sinnlosigkeit dessen, was über diese Tat selbst hinausgeht. In dieser Tradition steht auch The Dark Mountain Project: Statt verzweifelt zu versuchen, die gottlose Schöpfung zu verstehen und zu retten, reibt man sich am Untergang und macht ihn zur Folie des eigenen Schaffens. Dieses Schaffen ist dabei ganz vielfältig, beispielsweise gibt es neben zahlreichen Publikationen auch Uncivilisation Festivals, wo versucht wird, die Akzeptanz ästhetisch über Musik, Malerei, Aufführungen, Debatten und das Erzählen von Geschichten zu stärken. Das ist kein dekadenter Tanz im Angesicht des Untergangs, sondern eine bewusste und nüchterne Konfrontation mit der Unausweichlichkeit des Endes der Welt, wie wir sie kennen.

Die Radikalität des Gedankens finde ich mutig und attraktiv. Wir haben von unseren Ärzten erfahren, dass wir nur noch einige Monate zu leben haben und können dieses Leben erst dann führen, wenn wir aufhören wütend gegen unser Schicksal anzurennen oder mit Hilfe von Chemotherapie und Lungenmaschine um jede Minute zu feilschen. Wenn wir unser Los akzeptieren, können wir noch einmal die Augen aufmachen, die Schönheit des Lebens sehen und bewusst genießen. Wir können uns darauf konzentrieren, das Beste daraus zu machen.

In vielerlei Hinsichten starren wir immer wieder ohne viel Hoffnung ins Nichts, sei es das eigene unfassbar begrenzte Leben, furchtbare Kriege oder die unaufhaltsam scheinende Naturvernichtung. Und vielleicht ist es das, was wir lernen müssen: Absurde Hoffnungen fahren lassen, damit wir zu Sinnen kommen und uns den sich stellenden Herausforderungen zuzuwenden können. Das eigene und einzige Leben als Auflehnung gegen die endlos reproduzierte Sinnlosigkeit und seine traurigen Umstände.

Und irgendwo ganz hinten im Kopf haben wir doch noch diesen unbesiegbaren kleinen und allzu menschlichen Schimmer Hoffnung: Vielleicht haben sich die Ärzte ja doch geirrt und wir leben länger als die prognostizierte Zeit? Vielleicht doch lieber mit dem Rauchen aufhören und dem Schicksal ein paar Monate mehr abtrotzen? Oder, wie es im 8. Prinzip des Manifests von The Dark Mountain Project heißt: "Das Ende der Welt wie wir sie kennen, ist nicht das Ende der Welt. Wir werden eine Hoffnung jenseits der Hoffnung finden: den Pfad, der uns zu jener unbekannten Welt führt, die vor uns liegt."

Dieser Text wurde im März 2015 im Philosophischen Wirtschaftsmagazin agora42 veröffentlicht.

Das sollte Sie auch interessieren: